トマトに含まれるリコピン、ビタミンやミネラルが

私たちのカラダに与えてくれる効果について

勉強します。

いくつかの研究事例により、

トマトには美容や健康への

働きがあることが

確認されています。

カゴメイノベーション本部が独自で、また大学等の他の研究機関と共同で行った研究の中で、トマトの美容や健康に関する研究結果をご紹介します。

| 発表 | 機能 | 研究方法 | 研究結果 |

|---|---|---|---|

2018年 |

尿中ナトリウム/カリウム比を下げる(減塩効果)ことが期待 【論文:林ら、日本食育学会誌、12(2)、135-145 (2018)】 |

健康な成人女性を、「通常食」を食べる群と「トマト減塩食」を食べる群の2群に分け、それぞれの食事(朝食・昼食・夕食・間食)を2週間摂取していただきました。 通常食:「日本人の食事摂取基準2015年版」に基づいて設定した献立。 |

どちらの食事を2週間摂取した場合でも、それ以前に比べて、尿のナトリウム/カリウム比は低下しましたが、その低下の程度は、トマト減塩食を摂取した場合の方が大きなものでした。尿のナトリウム/カリウム比は、食事からの食塩の摂取量の指標であり、この値が小さいほど、食塩の摂取量が少ないと考えられます。そのため、トマト減塩食には減塩効果があることがわかりました。また、トマト減塩料理の「おいしさ」と「調理の難易度」について質問したところ、89.6%の方が「おいしかった」、62.8%の方が「調理は簡単だった」と答えました。このように、トマト減塩料理は、調理が簡単でおいしく減塩できる料理であることが示されました。 |

2016年 |

血圧が高めの方の血圧を下げることが期待 【消費者庁HP:機能性表示食品の届出情報検索、B343など: |

食品に含まれるGABA(γ-アミノ酪酸)に血圧を低下させる作用があるかを検証することを目的に、ヒトを対象とした研究論文を網羅的に調べ、システマティックレビュー※という方法で結果をまとめました。 |

血圧が正常ないしは高めの方(高血圧症ではない方)を対象に、GABAの摂取が血圧に与える影響を適切な方法で調べたヒト試験を選抜し、そのうち「メタ分析」と呼ばれる統計学的な解析を行うことができる論文(6報)の結果を統合して評価しました。その結果、血圧が正常な方がGABAを摂取しても血圧は変化しないが、血圧が高めの方が毎日12.3mgのGABAを12週間以上摂取すると、血圧を下げる効果が期待できることがわかりました。 |

2016年 |

紫外線による暗くなった肌の色調を回復することが期待 【カゴメニュースリリース:http://www.kagome.co.jp/company/news/2016/002685.html】 |

健康な日本人の男女75名を3つのグループに分け、①トマトジュース(リコピン12mg)、②高リコピントマトジュース(リコピン24mg)、③トマトジュースの上澄み液(リコピン2mg以下)を、毎日1缶、12週間にわたって摂取していただきました。そして、上腕の内側に紫外線を照射し、肌の赤み、明るさ(L値)、メラニン量(メラニン・インデックス)を指標に、その後の肌の色調の変化を調べました。 |

トマトジュースや高リコピントマトジュースを飲んだ方と、トマトの上澄み液を飲んだ方では、紫外線照射によって肌が赤くなる程度に差はありませんでした。しかし、トマトジュースや高リコピントマトジュースを飲んだ方では、トマトの上澄み液を飲んだ方よりも、紫外線によって暗くなった肌の色調の回復が促進される(明るくなる)ことがわかりました。 |

2015年 |

善玉(HDL)コレステロールを増やすことが期待 【消費者庁HP:機能性表示食品の届出情報検索、A106など: |

リコピンを摂取すると血液の中のコレステロールの濃度が変化するのかを調べるために、ヒトを対象とした研究論文を網羅的に調査し、システマティックレビュー※という方法で結果をまとめました。 |

適切な方法に則って、リコピンが血中コレステロールに与える影響を調べた研究論文は3報見つかりました。これらの論文を「メタ分析」と呼ばれる手法で統合して統計解析を行ったところ、リコピンを摂取することで、HDL(善玉)コレステロールが増えることがわかりました。この効果は、生鮮トマトでは毎日22.5mgの、トマトジュースやサプリメントであれば毎日15mgのリコピンを8週間以上続けて摂取することで期待できることがわかりました。 |

2010年 |

骨吸収のマーカーを改善することが期待 【論文:Mackinnon E.S.ら、Osteoporos Int, 22, 1091-1101 (2011)】 |

閉経後の女性(50~60歳)60名に対し、プラセボ(リコピン含まず)、トマトジュース(リコピン30mg)、高リコピントマトジュース(リコピン70mg)、リコピンカプセル(リコピン30mg)を4カ月間にわたって毎日摂取していただき、血液の中の抗酸化マーカーや骨代謝マーカーの分析を行いました。 |

トマトジュースや高リコピントマトジュース、リコピンサプリメントを摂取した方では、摂取前と比べて血液の中のリコピンの量が増えました。そして、これらの群をまとめ、リコピンを摂取しなかったプラセボ群と比較したところ、リコピンを摂取することで、抗酸化マーカーの数値が改善するとともに、骨代謝のマーカーも改善する(骨からカルシウムが溶け出しにくくなる)ことがわかりました。すなわち、リコピンの摂取は閉経後の女性の骨の状態を維持するのに役立つことが期待できます。 |

2006年 |

血圧が低下し、運動能力が向上することが期待 【カゴメニュースリリース:http://www.kagome.co.jp/company/news/2006/000608.html】 |

健常な成人11名を、トマトジュース摂取群(食塩無添加、320g/日、6名)とトマトジュース非摂取群(5名)に分け、定期的な運動を行なってもらい、1カ月に1度、身体測定や体力テストを実施しました。 定期的な運動:自転車エルゴメーターで、軽度な負荷をかける運動を、毎週2~3回(1回あたり20分以上)、3カ月間実施。 |

どちらの群でも、3カ月間の継続的な運動で、漸進運動負荷試験を行なった時の心拍数の上昇が穏やかになりました。また、トマトジュース摂取群では体力テストの点数向上が認められました。さらに、血圧が高めの方では、トマトジュース摂取により血圧が低下しました。このように、適度な運動習慣とトマトジュースの飲用を組合せると、運動能力の向上や血圧の維持に役立つ可能性があると考えられます。 |

※システマティックレビューとは、既存の研究論文を調査し、質の高い研究データであるかを評価、分析するとともに、科学的根拠に基づき複数の論文の結論(食品の機能性に関する情報など)をまとめる手法のことです。

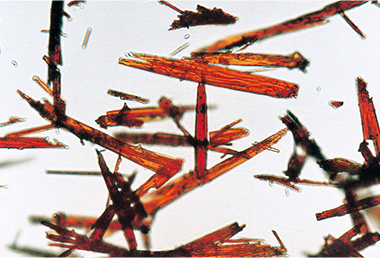

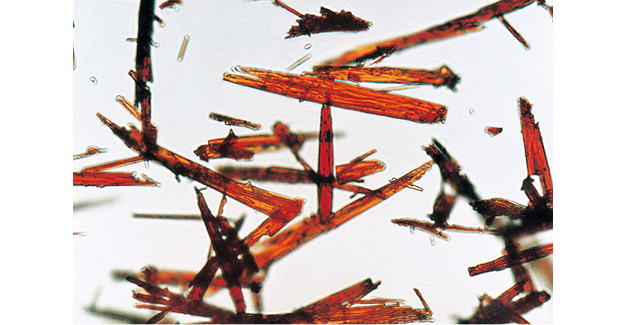

トマトの赤い色素は「リコピン」という成分で、

とりわけ「抗酸化力」が強いことが

分かっています。

「リコピン」は「カロテノイド」(動植物に含まれる、赤や黄色、オレンジ色の色素)のひとつで、「カロテノイド」には「リコピン」のほか「β-カロテン」などがあります。

近年、「カロテノイド」自体が強い抗酸化力を持つことが知られるようになり、急激に注目度がアップしました。そして、「カロテノイド」の中でも、とりわけ「リコピン」の抗酸化力※が強く、その作用はビタミンEの100倍以上 にもなるという報告もあります。

※一重項酸素消去能での比較 出典:Ouchi A. et al.,J. Agric. Food Chem., 58, 9967-9978 (2010)

私たちの生体にとって

大切な役割を果たしている

活性酸素の

ヒミツとは?

活性酸素とは、通常の酸素と比べてモノを酸化する力が強い酸素です。

通常、活性酸素は体内に侵入した細菌などの異物を攻撃したり、体内の酵素反応を促したりするなど、私たちの生体にとって大切な役割を果たしています。

つまり活性酸素は、酸素を利用してエネルギー代謝を行う生物では必ず生成されるもので、本来体内に備わっている活性酸素消去機能が順調に働いていれば、問題視されるものではありません。

しかし、現在、活性酸素が大きな注目を集めているのは、精神的なストレスや喫煙、飲酒、排気ガス、紫外線、電磁波、放射線といった極めて現代的な生活要因で活性酸素が増加している背景があるからなのです。体内の消去機能では処理しきれなくなった過剰な活性酸素が、その強い酸化作用によって、遺伝子(DNA)を傷つけたり、脂質や蛋白質を変性させます。

こうした流れから、活性酸素が、近年増加傾向にあるがんや脳卒中、心臓病などの生活習慣病の原因になることが確実視されてきています。

リコピンは活性酸素(一重項酸素)を消去する

能力が強く、

他の天然の抗酸化物質と比較しても

明らかです。

「一重項酸素」と「三重項酸素」

安定した形で存在する通常の酸素を「三重項酸素(さんじゅうこうさんそ)」といいます。これが、何らかの原因で不安定な形になったものが「一重項酸素(いちじゅうこうさんそ)」です。「一重項酸素」は、活性酸素のひとつで、安定した「三重項酸素」と比較して高いエネルギーを持っています。

「一重項酸素」を消去するには、もともと安定した形だった「三重項酸素」に変換する方法と、自身を分解する方法があります。「カロテノイド」は前者の作用が、ビタミンEは後者の作用が強いことが分かっています。

カゴメイノベーション本部が独自で、

また大学等の他の研究機関と共同で

行った

研究の中で、トマト・リコピンの興味深い

研究結果をご紹介します。

| 発表 | 機能 | 研究方法 | 研究結果 |

|---|---|---|---|

2011年 |

男性不妊予防・改善が期待 【論文:Yamanoto Y.ら、Asia Pac J Clin Nutr, 26(1), 65-71 (2017)】 |

不妊治療で通院している50歳以下の男性を、トマトジュース(リコピン30mg)群、抗酸化剤群、対照群(いずれも摂取せず)に分け、試験開始から0, 6, 12週目に精漿中のリコピン濃度や精子の運動率の検査を行ないました。 抗酸化剤群:タチオン(グルタチオン300mg)、シナール(ビタミンC600mg)、ユベラ(ビタミンE150mg)の全てを毎日摂取 |

トマトジュース群では、精漿中のリコピンの濃度が上昇しました。また、6週目の測定では精子の運動率が高くなり、精液中の白血球数(炎症の程度を示す指標)が低下していました。これらの結果から、トマトジュースを飲むことは、精子の運動能の改善や精液の炎症状態の緩和に役立つことが期待できると考えられます。 |

2007年 |

花粉症の自覚症状改善が期待 【カゴメニュースリリース:http://www.kagome.co.jp/company/news/2007/000422.html】 |

花粉症の自覚症状があり、スギ花粉に対する抗体が陽性である方を4群に分け、それぞれ以下のものを12週間摂取して頂き、花粉症の症状やスギ花粉に対する抗体の濃度等の変化を調べました。 |

トマトジュースを飲んだ方では、“水っぱな”、“くしゃみ”、“目鼻のかゆみ”といった花粉症の自覚症状のアンケート結果が改善されました。また、リコピンカプセルを摂取した方でも、“水っぱな”と“目のかゆみ”が改善される傾向がみられました。アレルギーの指標である抗体の濃度は、トマトジュース摂取によりプラセボ飲料摂取よりも低下する傾向にありましたが、統計的に明らかな効果ではありませんでした。一方、リコピンカプセルを摂取した群では、プラセボカプセルを摂取した群と比べて、12週目にスギ花粉に対する抗体の濃度が低値を示しました。このように、リコピンや、それを含むトマトジュースの摂取は、花粉症の自覚症状の改善に役立つ可能性があると考えられます。 |

2006年 |

気管支喘息の症状緩和が期待 【社外雑誌:Seyama K.ら、'Tomatoes and Tomato Products' Edited by Preedy V.R. et al, pp475-498, Science Publishers (2008)】 |

気管支喘息の治療を行なっている患者さんに、通常の治療に加えてトマトジュース(160g)を1日2缶、1年間にわたって飲んでいただきました。そして、喘息の指標であるピークフロー値を毎日2回測定していただくとともに、試験開始から0, 3, 6, 12カ月後に、呼吸機能をさらに詳しく調べました。また、自覚症状を中心に、QOL(生活の質)に関するアンケート調査も実施しました。 |

トマトジュースの飲用を開始して3カ月後にはQOLアンケートの改善が見られ、5カ月目からは、ピークフローの数値も向上しました。また、その他の呼吸機能についても、トマトジュースの継続飲用による改善が見られ、さらに、救急外来の受診日数や救急入院日数も減少しました。このように、トマトジュースの継続飲用が、気管支喘息の症状の緩和や、急性の症状悪化の予防に役立つ可能性が高いと考えられます。 |

2005年 |

抗アレルギー作用が期待 【カゴメニュースリリース:http://www.kagome.co.jp/company/news/2005/000655.html】 |

ハウスダストに対する抗体が陽性(アレルギーを有する)者を2群に分け、一方にはトマト抽出物カプセル(リコピン10mg/粒)を、もう一方には食用油のカプセル(リコピン含まず)をそれぞれ毎日2粒、4週間にわたって摂取していただきました。そして、摂取0, 2, 4週間後に、ハウスダストに対する抗体の血中濃度の測定とプリックテストを行ない、アレルギーに対する効果を調べました。 |

トマト抽出カプセルを摂取した群では、摂取前後でハウスダストに対する抗体の血中濃度が低下しました。一方、対照の食用油のカプセルを摂取した群ではそのような効果は認められませんでした。また、プリックテストでは、トマト抽出カプセル群で、6名中1名が陽性から陰性に移行しました。少人数の予備的な研究ですが、リコピンを含むトマト抽出物の摂取は、ハウスダストアレルギーの軽減に役立つことが期待されます。 |

2001年 |

臍帯血や母乳中のカロテノイド濃度が上昇 【カゴメニュースリリース:https://www.kagome.co.jp/company/news/2001/010502_01.html】 |

妊娠中(32週~34週)の女性60名に、トマトジュースを毎日1本ないしは2本摂取していただき、母体血、臍帯血、母乳中のカロテノイドの濃度を経時的に測定しました。 |

トマトジュースを飲むことで、母体血だけでなく、臍帯血や母乳中のリコピン及びβ-カロテン濃度が上昇することがわかりました。このことから、妊娠期にトマトジュースを継続的に飲むことで、臍帯血や母乳を通じて、胎児や新生児にカロテノイドが移行すると考えられます。 |

リコピンを効果的にとるために、

吸収をよくする調理法を紹介します。

効果的に摂るために

どのようにすると効率よくリコピンをとることができるのでしょう?

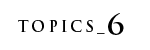

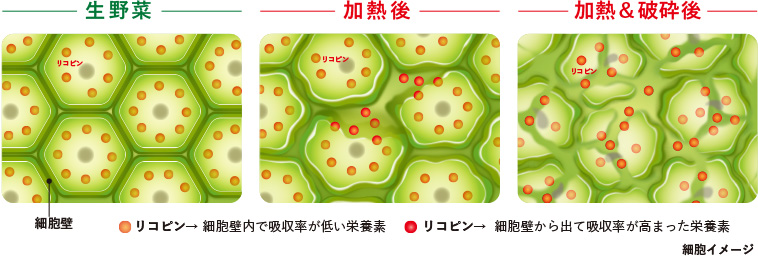

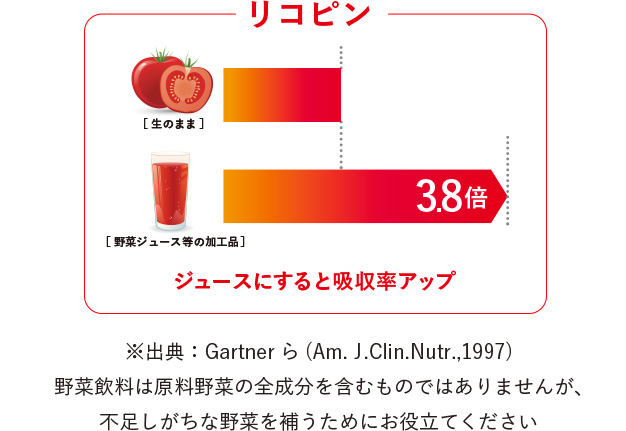

野菜や果実などの植物には、強固な「細胞壁」があり、栄養の吸収を阻害しています。栄養吸収率を上げるためには、細胞壁を壊して摂ることが重要です。細胞壁を壊すための方法は大きく2つあります。

ひとつは、「加熱」です。加熱すると細胞壁が柔らかくなり、壊れやすくなります。リコピンには、もともと油に溶けやすい性質があり、そのため油を使った調理法によって、さらに吸収がぐんと高まります。リコピンは熱に強いので、炒めたり煮込んだりしても成分がそれほど減少する心配もありません。

もうひとつは、「破砕」です。ミキサーにかけたり、すりつぶすことで細胞壁が壊れます。トマトジュースやピューレー、ケチャップなどの加工品を利用するのもよい方法といえます。

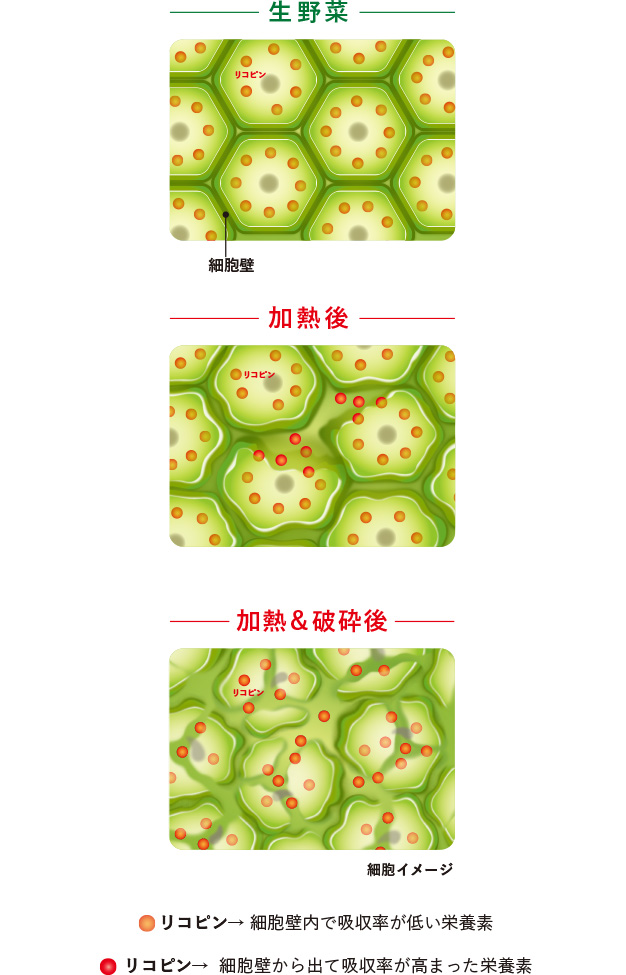

つまり、リコピンは、生のまま食べるよりジュースなどの加工品にした方が、吸収率が高く、生のままよりおよそ3.8倍いう研究結果がでています。普段の食生活の中でうまく加工品を活用して野菜の栄養をしっかりと摂りましょう。

女性におすすめのリコピンを効果的にとる手軽な方法は、朝食などにトマトジュースと牛乳を組みあわせてとることです。牛乳の脂肪分によってリコピンの吸収が高まり、また女性に不足しがちなカルシウムもあわせて補うことができるからです。牛乳をかけたシリアル&トマトジュースという組み合わせなら、忙しい朝にもぴったりです。

トマトはリコピンの他、ビタミンやミネラルを

バランスよく含んでいます。

ビタミン、ミネラルの役割

ビタミンは「体の潤滑油」と言われ、わずかな量で体内の生理機能を調節したり、酵素の役割を補ったりする有機化合物ですが、基本的に体の中では合成できず、食事から摂取しなければなりません。ビタミンが不足すると、生理機能や成長・発育、健康の維持に支障をきたします。

ミネラルは生体に必要な無機質の総称であり、タンパク質等と結合して骨や筋肉など、人体の組織をつくる構造材料としての役割と、血液や体液の浸透圧やpHを正常に保ったり、酵素の必須成分として様々な生理作用に関わる機能的な役割があります。

「カルシウム」「鉄」「カリウム」「マグネシウム」などが代表的なもので、ビタミン同様、動物にとって不可欠なものです。

日本人に増加傾向にあるがんや生活習慣病の主な原因は、ビタミンやミネラルの不足にあるとする研究者もいます。ビタミンやミネラルに加えてトマトは、水溶性の食物繊維「ペクチン」を含んでいます。「ペクチン」にはコレステロール低下などの働きがあることが分かってきました。