カゴメ野菜調査隊

- TOP

- カゴメ野菜をとろうキャンペーン

- カゴメ野菜調査隊

- カゴメ愛菜の日2019

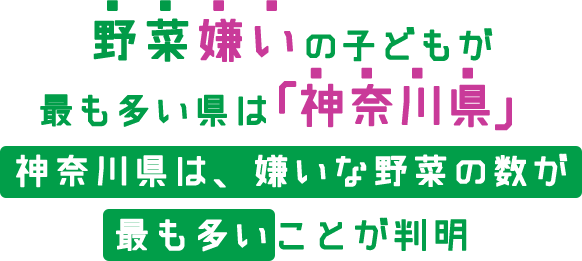

子どもが野菜を好きかどうか、都道府県別に見たところ、子ども本人が野菜を「嫌い」と回答した“野菜嫌い県”ランキング、1位は「神奈川県(37.4%)」、2位は「富山県(37.1%)」、3位は「鹿児島県(35.5%)」という結果となりました。

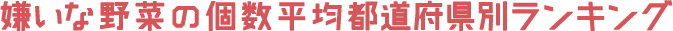

更に、野菜30品のうち、嫌いな野菜がいくつあるか調べたところ、子どもの“野菜嫌い県”1位の神奈川県は他の県と比べて嫌いな野菜の数が多く、平均6.8個と最も嫌いな野菜が多いという結果となりました。一方、“野菜好き県”1位の山形県は、嫌いな野菜の数は平均3.8個と神奈川県の半分ということが分かりました。

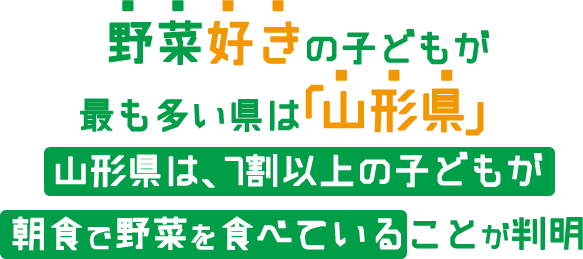

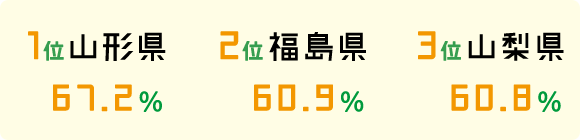

子ども本人が野菜を「好き」と回答した人が多かった“野菜好き県”ランキング、1位は「山形県(67.2%)」、2位は「福島県(60.9%)」、3位は「山梨県(60.8%)」となりました。

次に、1日の野菜の摂取量について、朝食に野菜を摂取するかどうかを見てみると、子どもの野菜好き県1位の山形県は、「朝食で野菜を取らない」と回答した人が29.0%と全国で最も少なく、山形県では7割以上が朝食で野菜を摂取しているということがわかりました。

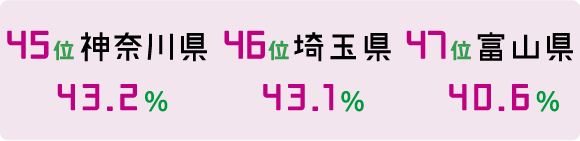

また、朝食で「野菜を取らない」と回答した人が最も多かったのは1位「奈良県(68.2%)」、2位「大阪府(67.4%)」、3位「京都府(66.4%)」という結果となり、関西圏では朝の野菜の摂取量が少ない傾向にあることがわかりました。

食の好みは成長と共に変わっていくだろうと長い目で見守る方法もあるかもしれませんが、生涯の好き嫌いの土台をつくる子どもの時にしっかりと野菜を好きになるトレーニング=「ベジトレ」をしてあげることが大切です。

今回、忙しいお母さんでも実践できる、”ベジトレ” の5つのポイントをまとめました。

- 株式会社Studio coody

- 代表取締役・料理研究家・栄養士

- 浜田 陽子(はまだ ようこ)

-

-

子どもに“選ぶ”という主体性のある行動をしてもらうことがポイントです。「野菜は色が濃い方がおいしいんだって!どれが1番色濃いかな?」など、声をかけてあげるのがオススメです。自分で選んだ野菜なら子どももチャレンジしやすいです。家族に協力してもらい、「パパが自分の選んだ野菜をおいしいと言ってくれた!」など野菜にまつわるポジティブな経験を積ませてあげましょう。

-

-

料理のお手伝いをすることで、ご飯を作る手間や大変さが経験でき、食べることの大切さを感じることができます。レタスをちぎる、ミニトマトのヘタを取るなどは3歳くらいになれば、お手伝いできます。切る作業は早いと4歳くらいからプレ包丁やテーブルナイフを使えばできます。小学1年生くらいからはこども包丁にステップアップさせてあげてOKです。熱を使う「炒める」作業は小学3年生くらいから徐々にお願いしてみましょう。

-

-

自尊心をくすぐる声掛けは、子どものモチベーションアップに非常に効果的です。「思い込みではっきりした理由がないまま野菜を遠ざけていたが、チャレンジできたきっかけは声掛けだった」という子どもは8割以上います。声掛けの際は以下のポイントを意識してみると子どもの自尊心をくすぐりやすいです。

-

・野菜を食べられたらその場にいない人に報告させる。

例:「全部食べられたらおばあちゃんに自慢しよう!」 -

・子どもの知らないところでほめていたのをこっそり伝える。

例:「昨日ニンジン食べられたのすごいってパパが言ってたよ!」

-

・野菜を食べられたらその場にいない人に報告させる。

-

-

野菜がはいっているのに飲めた・食べられたという成功経験をすることが子どもの自信につながります。 「口に入れた」という実感を持たせるためのファーストステップとしては野菜ジュースや野菜を使ったおやつは有効と言えるでしょう。

-

-

野菜ジュースをそのまま飲むのも難しいようであれば、料理に使ってみるという手段もあります。カレーの調理などで水を使うところを、野菜ジュースに置き換えるなどの裏技も効果的です。このときのポイントは、「この料理に野菜ジュースが入っているんだよ」と事前にきちんと子どもに教えること。子ども自身に「この料理には野菜ジュースが入っていて、自分の口に入った」ということを理解させることが、成功体験へとつながり、野菜嫌い克服への第一歩になります。

- 【調査概要】

-

- * 調査期間: 2019年1月11日~1月16日

- * 調査対象: 3歳~12歳までの子どもを持つ全国の女性4382名

- * 属性: ①3食何を食べているかは把握している ②料理をすることがある

- * 調査方法: インターネットによるアンケート回答方式

-

* 集計方法:

都道府県の人口構成比を国勢調査の人口構成比に合せております。

子どもの学齢は均等にしており、実際の世の中の構成比とは異なります。