必見!導入したeラーニングと改善した職場環境が、さらに輝くちょっとの工夫 ~第29回日本健康教育学会学術大会で発表~

こんにちは!カゴメの信田幸大です。

「オンライン施策でも集合型と同じような効果があるの?」「ヘルスケア機器や運動グッズを設置しているがなかなか活用されない。」

カゴメの健康サービス事業でお客様とお話ししていると、よく上記のようなご相談を受けます。

この疑問をどうにかして研究で解決したい!と思い、1年間私はある研究をしてきました。それが、

「勤労者を対象としたeラーニングによる動機づけと、アプリを用いた野菜摂取自己モニタリングの促進が、野菜摂取量に与える影響」です。

結果としては、野菜飲料の提供や野菜摂取量の自己モニタリングが可能な機器「ベジチェック」の提供による環境サポートに加え、eラーニングによる動機付けや野菜摂取記録アプリによる実行支援を行うことは、野菜摂取量の増加に効果的であることが明らかになったのですが、今回はこちらの研究結果が現場でどうお役立ちできるか、をお話しいたします。

本コラムが皆さまの活動の一助となれば幸いです。

※本研究は2020年に神奈川県に採択された「神奈川ME-BYOリビングラボ」実証事業に基づいて女子栄養大学と共同で実施し、

第29回日本健康教育学会(2021年9月12日)で発表しました。

研究結果については以下のニュースリリースをご参照ください

URL:https://www.kagome.co.jp/library/products/healthcare/news/pdf/20211004001.pdf

eラーニング、最初に背中を思わぬ角度から押してみませんか?

まず一つ目のテーマは、「オンライン施策でも集合型と同じような効果があるの?」といったご質問について。

例えば、ヘルスリテラシー向上施策として集合型のセミナーを実施していたが、コロナ禍でオンラインセミナーやeラーニングに切り替えた、といった方も多いのではないでしょうか?

今回はその中でも場所や時間を問わず受講可能なeラーニングに着目してみます。

eラーニングのメリットは様々ありますが、まず受講時間や受講場所、受講ペースなど自由度が高い点が挙げられます。この点はコロナ禍でテレワークやフレックスタイム制が浸透し、働き方が多様化してきた昨今に対応した特長と感じています。

が、デメリットとして、学習意欲が高くない人への効果が薄い、というものがあるのではないでしょうか。

本コラムの執筆に向けてさまざまな情報収集をしておりましたが、「eラーニング」に続く予測検索ワードに「早送り」といったものまで見られました。eラーニングは一人で学習することが多いからこそ、最初に背中を押してあげる何かが必要なのかもしれません。

今回の研究で使用したeラーニングでは「学習意欲が高くない人には効果が薄い」というデメリットに対し、尖った個性を持つ講師を複数名用意して選択できる構成にすることで、

「なにこれ?ちょっと見てみよう!」と感じてもらえるよう、学習意欲以外での学習の初動を高める工夫をしてみました。

※講師は、女性の管理栄養士、薩摩弁の九州男子、東北弁のなまはげから選択ができます。

結果、研究期間中に複数回の学習を実施した対象者もおり、受講後には野菜摂取に関する意識や行動の有意な亢進が確認されました。

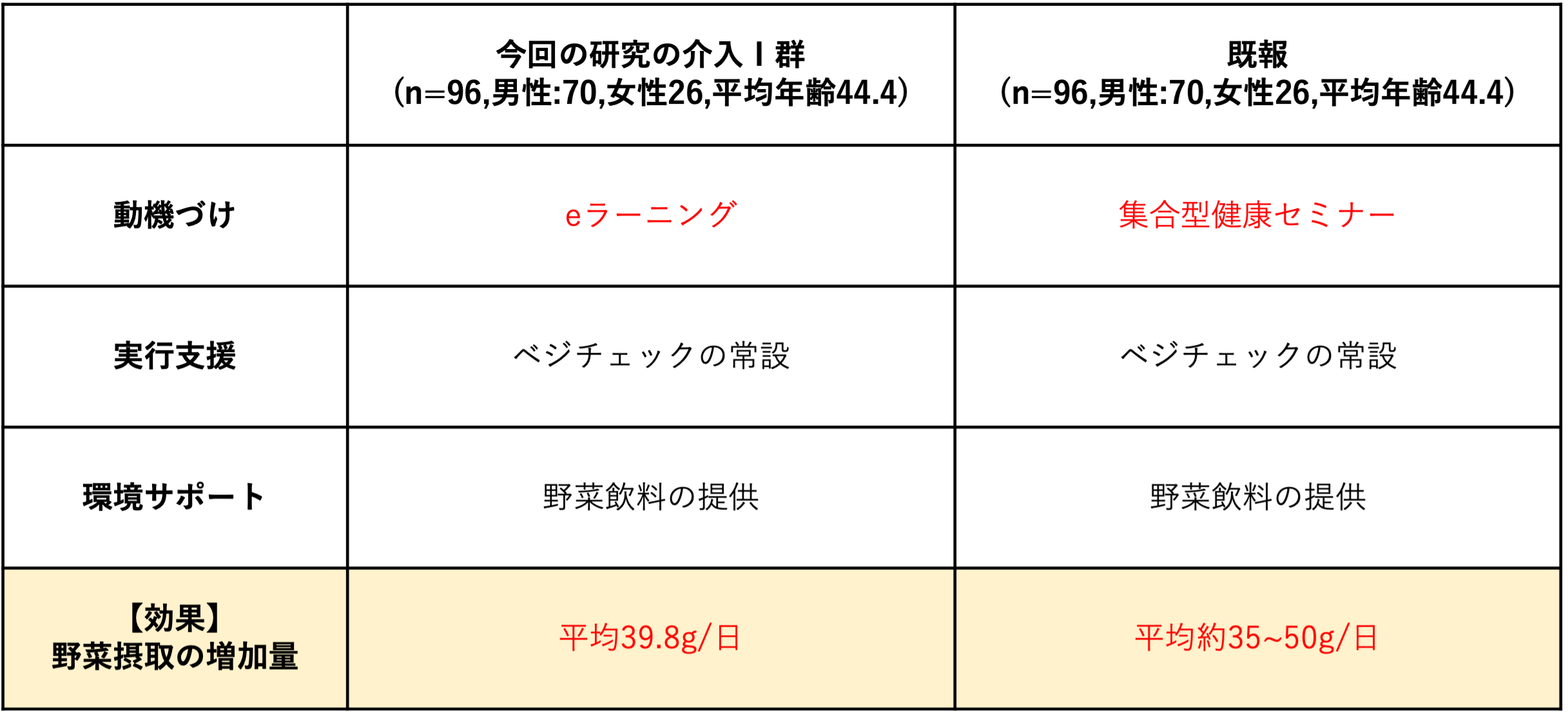

では、集合型セミナーとeラーニングの効果の違いはどうでしょうか?

既報にて同様のプログラムの動機づけパートを、eラーニングではなく集合型セミナーで実施したものがあるので見てみました。

既報における野菜摂取の増加量は約35~50 g/日。対して、今回の研究で同様のプログラムを実施している群の増加量は平均39.8 g/日。

eラーニングだからといって効果が下がるといった結果は見られず、健康セミナーと同等の効果が得られました。

健康施策としてコロナ禍をきっかけに広まってきたeラーニング。

導入する際はURLやパスワードの案内に加えて、「あれ?」と思わせるような工夫をすると実施率や効果が向上するかもしれません。

※今回の研究で使用した「カゴメ 健康サポート eラーニング」についてさらに詳しくはこちら

https://www.kagome.co.jp/library/products/healthcare/news/pdf/20201029001.pdf

ツールの設置はまず役割が大切!あなたが任せている役割、本当にあっていますか?

二つ目のテーマは、「ヘルスケア機器や運動グッズを設置しているがなかなか活用されない」といったお悩みについて。

現在、経済産業省からも健康経営オフィスレポートというものが発刊されたり、人事総務向け展示会でもオフィス環境をより健康的に整えるためのサービスがたくさんあったりと、健康になるためのオフィス環境の整備は着目されていますよね。

ヘルスケアに関連する新たな測定機器もどんどん開発、実用化されています。

さて突然ですが、ここまでコラムを読み進めていただいた皆さまに質問です。

―健康増進活動のために、例えばヘルスケア機器や運動グッズを導入し、最初は何人かがこぞって利用をしていたので

「これで健康増進活動はばっちり!」と思っていたら、次第に誰も利用しなくなっていき、気づいたら見て見ぬふりをされている。

…なんてこと、ないでしょうか?

ヘルスケア機器や運動グッズが導入されている職場では誰もがそれを定期的に測定し、健康的な生活習慣を送っているか、というとそんなことは無いですよね。

ここで注目したいのが「役割」についてです。導入した機器やグッズにどのような役割を持ってもらうかを考えてみましょう。

例えば体重計や血圧計、カゴメのベジチェックなどの測定機器の役割は何でしょうか?

それは、「自己アセスメント」「行動目標の設定」「行動の結果のモニタリング」の3点です。

つまり、自分の現状を知り、目標を決め、自分の行動の成果を確認する、ということです。

機器を見ただけで、利用しなければ!と健康行動を起こさせることがメインの役割ではないのです。

もしかしたら、一部の人の行動の変化や一時の行動の変化が生じることはあるかもしれません。でも行動を定着させることは難しいでしょう。

今回の研究では、測定機器であるベジチェックをより活用してもらうために、アプリにある役割を与え活用しました。

その役割とは「自己モニタリングの促進」です。

今回用いたアプリは、ゲーミフィケーションを活用した野菜摂取記録を行うもので、チーム戦という「自分の行動が自分以外の誰かの利益や不利益に影響する」という社会的規範をプログラムに取り入れられています。

これにより、ベジチェック測定による「自己モニタリングの継続」を役割通り促すことができました。

皆さまも新規のヘルスケア機器や運動グッズを導入したときや、現在あるツールの使用について活性化させようと思ったら、 まずメインの役割を考え、その役割をより発揮できるサポート布陣にしてあげることを考えてみてください。

そして、それがもし測定機器だった場合、測定による行動目標の設定やモニタリングを促すような仕組みを一緒に導入してみてはいかがでしょうか?

※今回の研究で使用した「チーム対抗!ベジ選手権R 4週間チャレンジ」についてさらに詳しくはこちら

https://www.kagome.co.jp/library/products/healthcare/news/pdf/20200923003.pdf

おわりに

いかがでしたでしょうか?今回は私が研究していた結果が現場でどうお役立ちできるか、といった切り口から解説をさせていただきました。

手間をできる限り減らした施策、一つで万能な施策、そんなサービスもどんどん生み出していきたいのですが、手間がかからない一施策で、もし人類が健康行動を継続的にとれるのであれば、もう既に皆健康になっているかもしれませんよね。

もちろん、だからといってたくさんの手間をかけて取り組むべき、というわけではありません。

今回のようなちょっとした工夫やアイディアでより多くの人が健康に関心をもってもらえる、そんな巻き込み方が素敵だなと個人的に感じていますし、そんなサービスを今後も生み出せるよう、これからも邁進してまいります。

ご相談、お問い合わせなどございましたら、下記よりご連絡くださいませ!

監修:カゴメ株式会社 信田 幸大

2003年カゴメに入社。植物性乳酸菌の機能性研究を経て野菜成分の体内吸収に関する研究に携わる。日本人の野菜摂取量増加のために人の食に関する意識や行動を変えるための研究テーマを掲げ、カゴメの健康サポートプログラムの開発と効果検証を担う。

参考資料

・食教育におけるeラーニングの適用について

・経済産業省 健康経営オフィスレポート