節分とは

節分は、実は1年に4回あります。「節分」=「季節を分ける」、つまり季節の変わる日のことで、立春・立夏・立秋・立冬のそれぞれの前日が節分です。ただ、旧暦では立春が1年の始まりとして重んじられていたこともあり、節分といえば、春の節分を指すようになりました。

節分の由来

中国から伝わってきた文化で、古い鬼追いの行事「追儺(ついな)」が、日本古来の考え方と合わさって生まれたと考えられています。

なぜ節分に豆をまくの?

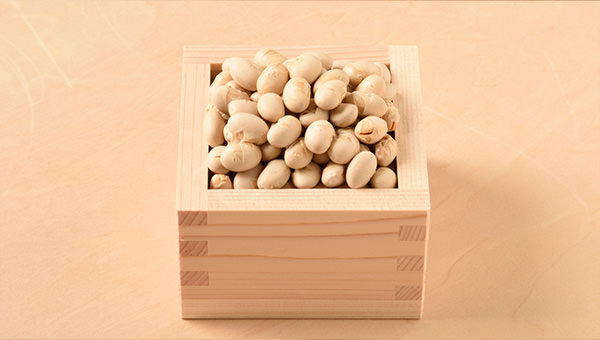

豆をまくようになったのは室町時代とされ、豆=魔目(鬼の目)を滅ぼすということに由来するそうです。季節の変わり目には鬼がやってきて、災いや疫病をもたらすと考えられていました。「鬼は外~、福は内~!」と言いながら豆をまくことで邪気を祓い、家から鬼を追い出し、福を招き入れるための風習が豆まきです。豆まきに使われる豆は「福豆」と呼ばれ、一般的には炒った大豆などが使われます。

節分の食べ物は?

●福豆

歳の数だけ食べて1年の幸せを祈ります。

●そば

二十四節気(にじゅうしせっき/※1)では立春が1年の始まりで、その前日である節分が大晦日になります。そのため昔の人々は、節分の日を今の大晦日にあたる日と捉えていて、今でも節分を「年越し」「年取り」と呼ぶ地域もあります。節分の日に年越しそばを食べる風習は江戸時代くらいまであり、これが「節分そば」の由来となっています。

●恵方巻き

近年は、節分の日にその年の「恵方」を向いて、太巻きを食べる風習が注目されています。 「恵方」は、その年の歳神(年神)様がいる方向で、十干(じっかん/※2)によって決まります。その方向を向き、願い事を思い浮かべながら、無言で一気に太巻きを丸かじりするのが「恵方巻き」です。これは「商売繁盛、幸せを一気にいただく」という縁起かつぎで、正月に行われていた「恵方参り」が形を変え、節分のしきたりとして復活したものです。

恵方巻きの具材は七福神にちなんで7種がいいとされていますが、特に決まりはありません。

1 二十四節気とは:1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けたもので、「節(せつ)または節気(せっき)」と「気(中:ちゅう)または中気(ちゅうき)とも呼ばれる)」が交互にあります。 2 十干とは:古代中国で生まれた10日をまとまりで数えるための呼び名(符号)。「甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸」を1日ごとに割り振り、10日ごとに、「一旬(いちじゅん)」と呼び、3つの旬(上旬、中旬、下旬)で1カ月になります。

●恵方巻きの食べ方

歳の数だけ食べて1年の幸せを祈ります。

縁起物である恵方巻きは、上記にあるその年の恵方を向いて食べます。さまざまな具材(福)を巻き込んだ恵方巻きを切ることは縁起が悪いと言われているので、切らずに1本を食べ切れるよう、適度な大きさで作りましょう(※3)。

食べる途中でしゃべると口から福が逃げると言われており、無言で目を閉じ、願い事を思い浮かべながら食べるとよいとされています。

3 ただし、太巻きを一気に食べ切るのは大変ですので、無理せず、食べやすい方法で食べるようにしましょう。

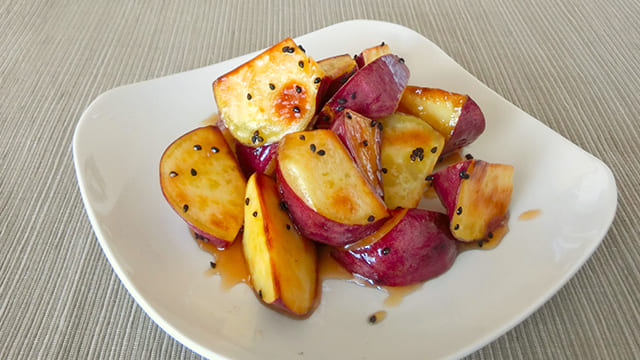

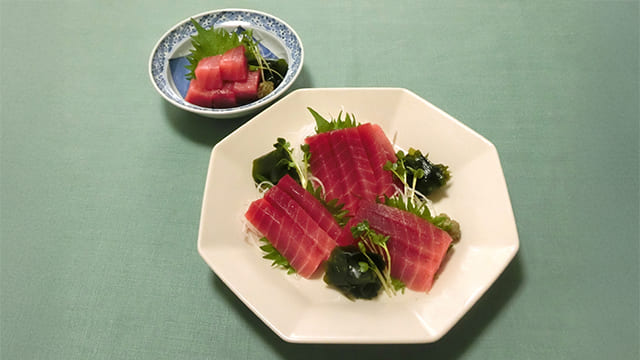

節分料理の定番、恵方巻きレシピ2選

恵方巻きにおすすめ!さまざまな具材で作る太巻き寿司のレシピです。

●太巻き寿司

お祝いの席にもぴったり!

材料(3本分)

- 米:2合

- 穀物酢(※4):大さじ5~10(味をみながら加減してください)

- 砂糖:大さじ5

- 塩:小さじ1

- 干し椎茸(戻したもの/※5):4枚(戻し汁もとっておく)

- 砂糖:大さじ1

- 醤油:大さじ1

- みりん:大さじ1と1/2

- ちくわ:3本

- 砂糖:大さじ1

- 醤油:大さじ1と1/2

- みりん:大さじ1

- だし:小さじ2

- 水:60ml

- にんじん:1/4本

- 砂糖:小さじ1/2

- みりん:小さじ1/2

- 醤油:大さじ1

- ごぼう:1/3本

- 砂糖:大さじ3

- 醤油:大さじ3

- みりん:大さじ2

- だし汁:400ml

- 卵:2個

- 砂糖:少々

- 塩:少々

- 醤油:少々

- 海苔:3枚

4 五倍酢を使う場合は大さじ1~2 5 干し椎茸の戻し方はコチラ

作り方

- 米をかために炊き、穀物酢、砂糖、塩を混ぜた物を加えて酢飯にする。

- にんじん、ごぼうは5mmほどの細切りにする。

- 鍋に椎茸の戻し汁150mlと醤油、砂糖、みりんを入れて火にかける。沸騰したら椎茸を入れ、煮汁がなくなるくらいまで煮る。粗熱が取れたら5mm程度の薄切りにする。

- ちくわは4等分に切り、砂糖、醤油、みりん、水、だしと一緒に煮立たせ、煮汁がなくなるくらいまで煮る。

- にんじんは水、だし、砂糖、みりん、醤油を沸騰させ、やわらかくなるまで7分くらい煮る。

- ごぼうはだし汁でやわらかくなるまで煮て、砂糖、醤油、みりんを加え、煮汁がなくなるまで煮る。

- 卵を割りほぐし、砂糖、塩、醤油を加え、よく溶いてからフライパンで卵焼きを作る。

- 巻きすの上に海苔、酢飯をのせて、中心に具材を置いて巻いていく。

甘辛牛肉の太巻き寿司

牛肉入りで食べ応え満点!

材料(2本分)

- 米:2合

- だし昆布:10cmくらい

[合わせ酢]

- 米酢:大さじ4

- 砂糖:大さじ4

- 塩:小さじ1

- 白ごま(お好みで):適量

- 牛薄切り肉:200g

- ごま油:少々

[A]

- 醤油:大さじ2

- みりん:大さじ2

- 酒:大さじ1

- 砂糖:大さじ1

- にんにく(すりおろし):小さじ1

- しょうが(すりおろし):小さじ1

- サニーレタス:2枚

- マヨネーズ:適量

- 海苔:2枚

作り方

- 炊飯器に米と水(2合分より少なめ)、昆布を入れて炊く。

- 合わせ酢の材料を耐熱容器に入れ、電子レンジで砂糖と塩が溶けるまで1分ほど加熱し、冷ます。炊き上がったご飯を寿司桶や大きなボウル等へ移し、合わせ酢とごまを混ぜて冷ます(合わせ酢はすべて入れなくてもOK)。

- フライパンにごま油を入れて熱し、牛肉を炒める。牛肉に火が通ったらAを入れて汁気がなくなるまで炒め、冷ましておく。

- 巻きすに海苔を置き、上を3cmほど空けてご飯をのせ、広げる。真ん中にレタス→マヨネーズ→3の順にのせて巻く。海苔がなじむまで巻きすに包んだまま置いておき、完成。

最後に

節分の由来を話しながら、おいしい恵方巻きを作ってみてください。

![[にんじん]料理別の切り方と保存法 [にんじん]料理別の切り方と保存法](/library/vegeday/img/vegetables/img_carrot_main.jpg)