お月見と月見団子の由来

●十五夜、中秋の名月とは?

7月はまだまだ夏真っ盛りですが、旧暦では7月から9月を秋とし、7月を初秋、8月を仲秋、9月を晩秋と呼びました。旧暦の秋の真ん中、つまり8月15日は満月になることから、「中秋の名月」といわれるようになりました(※)。

1年のうち最も空が澄み渡り、美しい月を眺める「お月見」の習慣は平安時代からあり、「中秋の名月」を祝う習慣として一般的になったようです。

現在では9月中旬の満月

●なぜお月見をするの?

昔、収穫の作業が夜まで続く時、明るく照らしてくれる満月に感謝するとともに、豊作を祈願するためといわれています。

●十五夜に月見団子を供えるのはどうして?

お月見のお供えには、月に向かって、15個の団子と共にススキ、里芋など秋に採れるものを用意します。それぞれの意味を紹介しましょう。

・月見団子

作物を代用するものと考えられており、中国の月餅がルーツになっているともいわれています。なお関東では丸型の団子が、関西では先細りの餅に餡を巻いたものが用いられます。

・ススキ

稲に見立て、豊作を祈願しました。

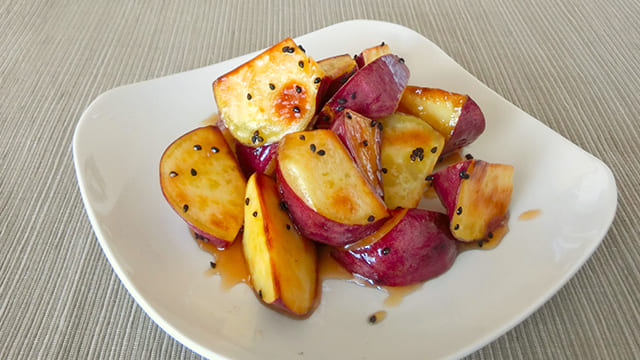

・里芋

里芋は米が伝わる前の日本の主要作物でした。そのため、無事に収穫できた里芋を供えました。

かぼちゃを使った黄色い月見団子の作り方

月見団子は、スーパーや和菓子屋などで購入することもできますが、親子で手作りしてみてはいかがでしょう。かぼちゃを使った、お月さまのような黄色くてまんまるの月見団子です。

材料(2人分)

- かぼちゃ:30g

- 白玉粉:50g

- 牛乳:50ml

[A]

- 水:50ml

- 砂糖:大さじ2

- 醤油:小さじ2

- 片栗粉:小さじ1

作り方

- 小鍋に水(分量外)を入れて弱火で沸かす。

- かぼちゃを耐熱皿にのせてラップをかけ、電子レンジ600Wで2分ほど加熱する。

- 2の皮を取り除き、フォークなどで細かくつぶす(※)。

かぼちゃの皮を取り除く時やつぶす時は、やけどに注意してください。 - ボウルに白玉粉と3を入れ、牛乳を少しずつ加えて、手で混ぜる。

- ボウルに氷水を準備する。

- 4を好きな形に成形し(小玉なら15個ほど)、1で用意した沸騰した湯に入れる。

- 表面に浮いてきたら、さらに1~2分ほど茹でる。茹で終わったら氷水につける。

- Aを小鍋に入れて弱火で加熱し、とろみをつける。氷水からあげた団子にかけて完成。

最後に

黄色くてかわいい月見団子を子どもと一緒に作ってみてください。

![[枝豆の茹で方]プロ直伝のおいしく茹でるコツと、簡単レシピ! [枝豆の茹で方]プロ直伝のおいしく茹でるコツと、簡単レシピ!](/library/vegeday/img/article/201906/img_9899_main.jpg)

![[かぼちゃ]楽な切り方と下ごしらえ、冷凍&冷蔵保存のコツも [かぼちゃ]楽な切り方と下ごしらえ、冷凍&冷蔵保存のコツも](/library/vegeday/img/vegetables/img_pumpkin_main.jpg)