エシカル消費とは?

日本では、2011年の東日本大震災以後、エシカル消費が注目されるようになりました。一方、海外では1989年にイギリスで「エシカルコンシューマー」という専門誌が創刊され、既に欧米を中心に広く知れ渡っています。

個人でできる取り組みは?

日常でできる、エシカル消費の取り組み例を紹介します。

1.野菜や食品を捨てずに使い切る

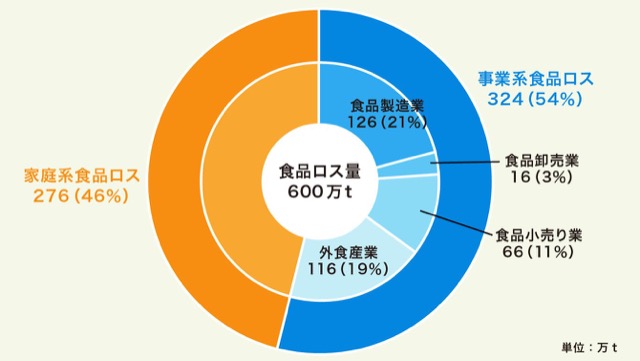

本来食べることができるのに捨てられてしまう食品、「フードロス(食品ロス)」。2018年度の日本の食品廃棄物量で年間2531万tあり、本来食べることができるのに捨てられた食品が、上のグラフに示されている600万t。その内訳は事業系が324万t、家庭からは276万tでした。これを、日本人1人当たりのフードロス量に換算すると、1年で約47kg。1日だと約130gになり、日本人1人ひとりが毎日茶碗1杯分のご飯を捨てているのと同じ量になります。

こうしたフードロスを削減するために、個人でできる取り組み例としては、次のようなことが挙げられます。

- 1~2日で消費するなら賞味期限が近いものから購入する

- 野菜の表面や外装に少しの傷や汚れがあっても、中身に問題がなければ購入する

- 買い物の前に冷蔵庫や食品庫にある食材をチェックして、買い過ぎないようにする

- 計画的に使う量や食べることができる量だけ購入する

2.地産地消を心がける

地元で栽培された野菜を購入することは、生産者だけでなく消費者にもメリットがあります。

●生産者のメリット

- 直売所などで販売するので、多品種・少量生産であっても売ることができる

- 地元なので輸送に伴う不要なコスト・Co2排出がない

- 地産地消の促進による、遊休地の再利用や耕作放棄地の増加抑制 など

●消費者のメリット

- 購入時に生産者やその野菜の生産方法を識別できる

- 地元で採れた野菜などを、お値打ちな価格で購入できる

- 地元生産者の応援、地域経済の活性化にもつながる など

3.減農薬・無農薬の野菜を買う

減農薬・無農薬で生産することは、地域の土壌や水質など、環境への配慮につながります。こうした野菜を買うのもエシカル消費のひとつの選択肢です。

4.被災地や困っている地域の地産品を購入する

消費者庁は、自然災害にあった地域で作られたものを購入することもエシカル消費の取り組みのひとつに挙げています。東日本大震災以降、継続的支援が課題となり、被災地応援消費の注目を集めました。農林水産省でも「食べて応援しよう!」キャンペーンを実施しています。応援消費をすることで、地域の復興に貢献することができます。

自治体が行っている取り組みは?

地域をあげての大きな取り組み例を、いくつか紹介します。

【北海道】

「SDGs達成のための 未来を変えるエシカル消費」など、さまざまな媒体を通じた啓発資材の作成(小学生向け・中学生向けなど)や、消費者教育啓発講座の実施(学校や教員向けの訪問講座など)、パネル教材の貸し出し、エシカル消費に関するアンケート調査結果の公開などを行い、道民への理解を促しています。

【鳥取県】

エシカル消費をテーマにした『子ども「エシカル・ラボ」』(小学4~6年生対象)や、県産のエシカル商品を紹介する『とっとり「 エシカル・マルシェ」』などを開催。啓発講座や広報活動も実施し、エシカル消費の普及を進めています。

最後に

エシカル消費は、身近なところから街全体まで、様々な接点や側面で実践できるもの。まず知って、できることから始めてみませんか。

エシカル消費は、「持続可能な開発目標(SDGs)」の目標12「つくる責任 つかう責任(持続可能な生産消費形態を確保する)」にも関連しています。

![[枝豆の茹で方]プロ直伝のおいしく茹でるコツと、簡単レシピ! [枝豆の茹で方]プロ直伝のおいしく茹でるコツと、簡単レシピ!](/library/vegeday/img/article/201906/img_9899_main.jpg)

![[なめこ保存]冷凍1カ月、冷蔵1週間!脱気袋でおいしく保存 [なめこ保存]冷凍1カ月、冷蔵1週間!脱気袋でおいしく保存](/library/vegeday/img/article/202501/img_14573_main.jpg)